La polarización política ya no es solo una disputa ideológica; se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta emociones, confianza en instituciones y convivencia social. Gobernar en este contexto es un desafío complejo, donde frustración, inseguridad y desconfianza marcan la agenda ciudadana.

Polarización estructural y percepción ciudadana

Según el informe Perceptions of Democracy de International IDEA (2024), en 11 de 19 países analizados menos de la mitad de la población cree que las elecciones recientes fueron libres y justas, incluso en democracias consolidadas como Estados Unidos o Taiwán.

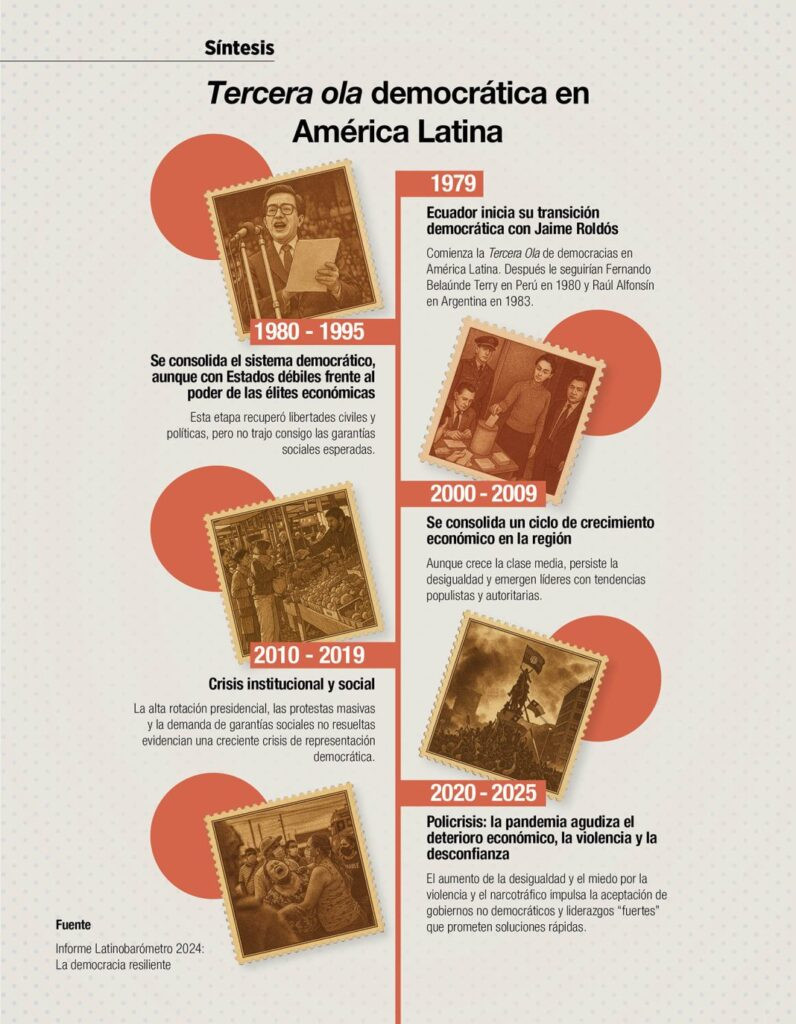

En Latinoamérica, el Latinobarómetro 2024 indica que el 70 % de la población considera que los partidos no representan a la ciudadanía. Entre 1979 y la fecha, 27 presidentes en 10 países abandonaron el poder antes de concluir su mandato y 24 han sido condenados o acusados por corrupción. Ecuador destaca con cinco presidentes que no terminaron su mandato, reflejando alta inestabilidad política.

La polarización no solo es ideológica o mediática, sino también emocional y estructural, manifestándose en frustración hacia las instituciones, pesimismo sobre el futuro y demandas de soluciones inmediatas, incluso si comprometen principios democráticos. En Ecuador, solo la mitad de la población apoya abiertamente la democracia, y ocho de cada diez ciudadanos están insatisfechos con su funcionamiento. La percepción de inseguridad también es alta, incluyendo violencia, narcotráfico y violencia doméstica.

Democracias fatigadas: la tentación autoritaria

Para Santiago Pérez Samaniego, director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTPL, la polarización política refleja una creciente división social que dificulta el consenso y compromete la gobernabilidad. Esta división se ha ligado a liderazgos personalistas, prácticas populistas y desconfianza institucional.

El escenario político ha favorecido bloqueos sistemáticos, discursos incendiarios y confrontación emocional. Desde la caída del Muro de Berlín, se instauró un modelo democrático liberal como único camino, pero hoy el mundo multipolar muestra conflictos cruzados y nuevas potencias emergentes.

Casi el 90 % de los votos en la primera vuelta se concentró en dos bloques antagónicos, fracturando incluso relaciones familiares y laborales en Ecuador. A nivel de América Latina, líderes de derecha e izquierda como Bolsonaro, Kirchner, Bukele, Maduro, Correa o Milei capitalizan el descontento ciudadano. En el país, las campañas marcadas por enfrentamientos reflejan emociones como orgullo, esperanza, odio y desprecio, potenciadas por redes sociales, instituciones debilitadas y promesas simplistas para problemas estructurales.

El 61 % de los ecuatorianos estaría dispuesto a aceptar un gobierno no democrático si resuelve los problemas del país, solo superado por Paraguay (70 %), Guatemala (67 %) y El Salvador (62 %). Este promedio regional del 53 % evidencia una aceptación creciente de soluciones autoritarias en contextos de crisis. Según Santiago, esto refleja una pérdida de confianza en la democracia y abre paso a liderazgos caudillistas que ofrecen soluciones rápidas a problemas complejos.

Polarización afectiva: cuando el desacuerdo se vuelve personal

La polarización también tiene un componente emocional profundo. Según Iyengar y Westwood, no se trata solo de pensar distinto, sino de odiar y desconfiar del otro grupo, incluso si eso perjudica al país.

Aranzazu Cisneros, docente de Psicología de la UTPL, explica que el desacuerdo político puede activar alarmas emocionales primitivas en el cerebro, diseñado para reaccionar rápidamente a amenazas, generando miedo y rabia frente a opiniones contrarias. Este proceso puede escalar hasta la deshumanización, donde se justifica la exclusión, la censura o la violencia física.

El sentido de pertenencia refuerza estas trincheras. En entornos polarizados, las personas solo buscan validación de su grupo y se rodean de quienes ratifican sus creencias.

Redes sociales y la amplificación del conflicto

Las plataformas digitales potencian la polarización. Algoritmos que premian la indignación y la polémica refuerzan la confrontación y los extremos. La falta de espacios de escucha y matices dificulta la formación emocional y social de nuevas generaciones.

Caminos hacia la gobernabilidad y la reconciliación

Superar la polarización requiere educación emocional y cognitiva desde la infancia, promoviendo empatía, habilidades de negociación y reconocimiento de múltiples soluciones a los problemas. Santiago Pérez señala la necesidad de operadores políticos técnicos y de políticas de Estado a largo plazo, como un hipotético “Plan Ecuador 2040”, que trascienda los ciclos electorales y reconstruya la confianza ciudadana.

Humanizar el desacuerdo se vuelve clave para proteger la democracia y la convivencia, evitando que las diferencias legítimas se transformen en trincheras irreconciliables.

Más noticias: